『熊谷組社有iPhoneスミッシングによるAppleアカウント不正アクセスと個人情報漏えい』

~事件概要~

2025年6月20日(金)14時頃、熊谷組社員の社有iPhoneに対し、運送会社を装ったショートメッセージ(スミッシング)が送付されました。荷物通知のリンクをクリックしたことで、不正な誘導ページへアクセスし、その結果Appleアカウントへの不正ログインが発生しました。

~漏えいの可能性がある情報~

iCloud に同期されていた電話帳データに含まれる情報が不正アクセスにより閲覧可能となり、合計 1,238 件(会社名・氏名・電話番号)の漏えいの可能性が報告されています。

~対応状況~

熊谷組は行政機関への報告を完了し、影響が想定される関係者への通知も順次実施中。また現在までに不正利用等の被害は確認されていませんが、社内では情報セキュリティ対策や社員教育の強化を進めており、再発防止に努めています。

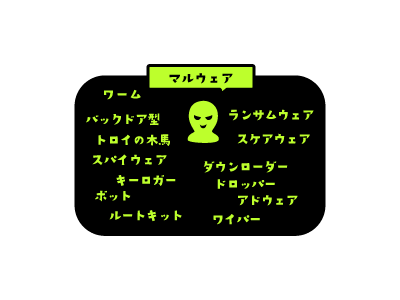

~人的被害を起点とした攻撃の危険性~

熊谷組の事例は、技術的に高度でないスミッシング攻撃から始まる、いわゆる「人的入口型」のサイバー攻撃の典型です。スミッシングにより端末が乗っ取られ、さらにはクラウド上の個人情報へアクセスされるリスクがいかに現実的であるかを示しました。

近年、二要素認証や多段階認証も突破される例が増えており安全神話は揺らいでいます。こうした中、人的教育と技術的対策の両輪で備えることが極めて重要です

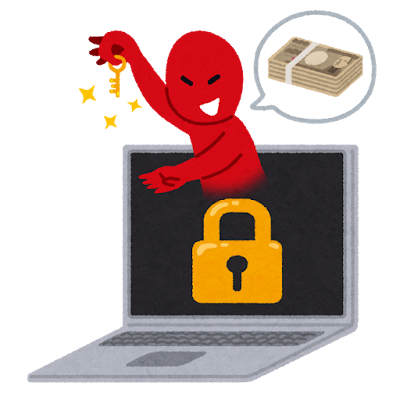

~なぜ「サイバー保険」が必要なのか?~

熊谷組の事例では現在、直接の金銭的被害は確認されていません。しかし以下のようなリスクは常に存在しています。

- 漏えい情報の不正利用による損害(クレーム、訴訟、信用失墜)

- 事故対応に要する調査・専門家費用

- 関係者への通知、報告、法的対応に伴うコスト

- 業務停止やブランドイメージの低下による間接損失

サイバー保険は、このようなコストを補償し、迅速な対応支援を受けられる重要な備えです。具体的には

- フォレンジック調査費用の補償

- 通知・クレーム対応、賠償費用

- 法務およびPR支援

- システム復旧や業務再開支援

などの補償が含まれます。

また、保険の加入をきっかけに組織のセキュリティ体制や教育を見直す機会にもなります。

~本件から得られる教訓と提言~

- 人的対策の重要性:怪しいショートメッセージや添付リンクを識別する教育を継続する。

- アクセス制御の徹底:社有端末のアクセス権限やログイン履歴を適切に管理する。

- クラウド同期情報の見直し:重要情報の同期設定やバックアップポリシーを再検討する。

- インシデント対応体制の整備:攻撃発生時に速やかに対応できる手順・連絡網の構築を。

- サイバー保険の検討:被害時コストを軽減し、対応能力を補完する保険の活用を。

~保険だけでなく、備えと教育で攻撃に備える~

熊谷組の事案は、どの企業・組織にも起こり得る現実的なサイバーリスクの一例です。人的ミスを突破口に、身近なIT資産から一気に情報が拡散する危険性を忘れてはなりません。

サイバー保険は、被害発生後の対応力を高めるための強力な武器です。そしてそれだけではなく、保険加入前後を通じて、自社のセキュリティ体制と従業員のリテラシー向上を促す機会にもなります。会社にとって必要な“備え”を見直し、サイバーリスクへの耐性を強化しましょう。安心を守るためには、「備え」と「保険」の両立が不可欠です。